收起

活动内容收起

随着信息技术的迅猛发展,以信息化、工业化深度融合为方向的科技革命席卷而来,智能工业正成为我国各地发展先进制造业的主攻方向。二十大报告中指出,“建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。为了加快建设制造强国,加快发展先进制造业,需要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,以培育新增长点、形成新动能。

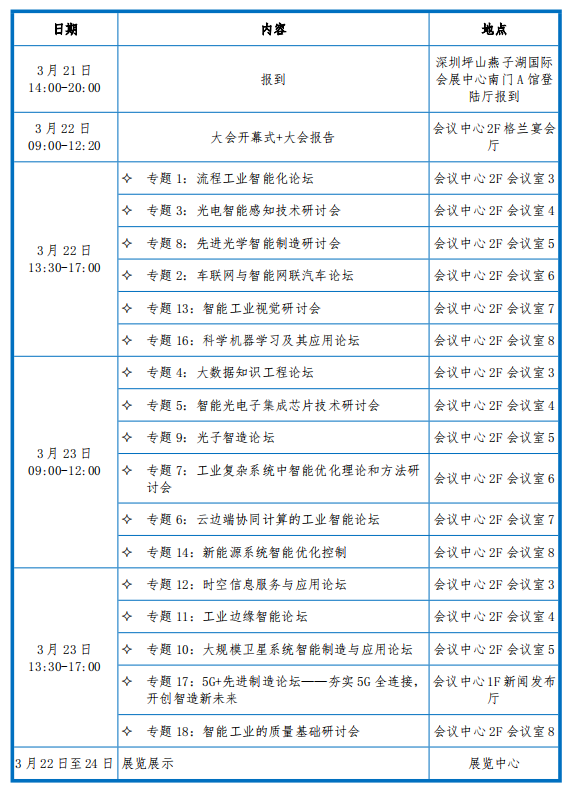

在这样背景下,作为中国工程院国际工程科技战略高端论坛,中国光学工程学会2023年3月21日-23日在深圳组织召开“国际工程科技战略高端论坛暨第六届国际智能工业大会”,以“创新、融合、赋能、引领”为理念,构建一个多元、开放、创新的全球性共享平台,汇聚世界有识之士、专家学者、产业界精英,探索智能工业发展新模式、增强经济发展新动能,引领全球资产革命新时代。

拟定活动日程(以现场为准):

主办单位:

中国工程院

德国工程院

俄罗斯科学院

德国工业联合会

中国光学工程学会

澳大利亚联邦科学与工业研究组织

承办单位:

中国工程院信息与电子工程学部

中国光学工程学会

鹏城实验室

粤港澳大湾区数字经济研究院

联办单位:

智能感知和信息化专业委员会

新一代人工智能产业技术创新战略联盟

华中科技大学

北京航空航天大学

中南大学

天津大学

深圳技术大学

上海卫星工程研究所

中国科学院上海天文台

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国计量科学研究院

支持单位:

深圳市坪山区人民政府

中国移动通信集团有限公司

华为技术有限公司

北京永信至诚科技股份有限公司

深圳思谋科技有限公司

北京航空航天大学青岛研究院

南京先进激光技术研究院

下一代互联网接入系统国家工程研究中心

飞行试验测试航空科技重点实验室/中国飞行试验研究院院士专家工作站

国防科技工业光学超精密加工技术创新中心

凌云光技术股份有限公司

数篷信息技术(深圳)有限公司

南京亨瑞光电科技有限公司

大会主席:

沈向洋(美国国家工程院院士、英国皇家工程院院士)粤港澳大湾区数字经济研究院

吕跃广(中国工程院院士)中国工程院

高 文(中国工程院院士)鹏城实验室

Leonardo Chiariglione, President, MPAI.

大会共主席:

范滇元(中国工程院院士) 深圳大学

陈良惠(中国工程院院士) 中国科学院半导体研究所

郑南宁(中国工程院院士) 西安交通大学

周寿桓(中国工程院院士) 四川大学

包为民(中国科学院院士) 中国航天科技集团

郭东明(中国工程院院士) 大连理工大学

陈志杰(中国工程院院士) 中国工程院

桂卫华(中国工程院院士) 中南大学

费爱国(中国工程院院士) 中国工程院

丁文华(中国工程院院士) 鹏城实验室

邱志明(中国工程院院士) 中国工程院

房建成(中国科学院院士) 北京航空航天大学

周志成(中国工程院院士) 中国空间技术研究院

王沙飞(中国工程院院士) 中国工程院

戴琼海(中国工程院院士) 清华大学

苏东林(中国工程院院士) 北京航空航天大学

崔铁军(中国科学院院士) 东南大学

罗先刚(中国工程院院士) 中国科学院光电技术研究所

罗 毅(中国工程院院士) 清华大学

郑婉华(中国科学院院士) 中国科学院半导体研究所

李得天(中国工程院院士) 兰州空间技术物理研究所

江碧涛(中国工程院院士) 中国工程院

龙 腾(中国工程院院士) 北京理工大学

张东晓(美国国家工程院院士) 东方理工高等研究院

大会执行主席(音序):

黄铁军 北京大学

贾佳亚 思谋科技

石光明 鹏城实验室

吴飞 浙江大学

大会程序委员会主席(音序):

陈山枝 中国信息通信科技集团有限公司

陈卫标 中国科学院上海光学精密机械研究所

陈占胜上海卫星工程研究所

方 向 中国计量科学研究院

李劲东 中国空间技术研究院

李 明 中国科学院半导体研究所

阮双琛 深圳技术大学

史泽林 中国科学院沈阳自动化研究所

王晓云 中国移动通信集团有限公司

谢小平 中国科学院西安光学精密机械研究所

阳春华 中南大学

赵慧洁 北京航空航天大学

张承慧 山东大学

张学军 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

郑庆华 同济大学

周建华 北京卫星导航中心

分专题及论坛介绍:

1、流程工业智能化论坛

流程工业包括钢铁、有色、建材、石化、化工等行业,是国民经济和社会发展的支柱产业,也是我国经济持续增长的重要支撑力量。在国家“碳达峰、碳中和”战略的要求下,流程工业迫切需要高质量发展。论坛面向“制造强国”和“双碳”战略,拟探讨工业互联网、人工智能等新一代信息技术下流程工业智能化发展理论方法和关键技术及其最新研究进展,重点包括但不限于:流程工业智能感知、产业链和供应链协同、工业互联网驱动流程工业数字化转型等。

专题主席:

阳春华(中南大学)

专题共主席:

吴庆波(鹏城实验室)

专题秘书:

梁骁俊(鹏城实验室)

黄科科(中南大学)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室3 主持人:阳春华,中南大学 | ||

13:30-13:35 | 院士致辞 | |

13:35-13:45 | 鹏城实验室“鹏城海纳”新型工业互联网验证平台发布 | |

第一场主持人:阳春华,中南大学 | ||

13:45-14:10 | Batch Process Automation—a Thermoplastic Injection Molding Example——Furong GAO,Hong Kong University of Science and Technology | |

14:10-14:35 | 智能工业根技术:开放RISC-V的智控系统探索——吴庆波,教育部国产基础软件工程研究中心主任、教授 | |

14:35-15:00 | 数字化赋能绿色智能制造——毛春景,施耐德电气(中国)有限公司首席数字化设计师 | |

15:00-15:25 | 工业互联网:智能技术前沿——任磊,北京航空航天大学教授、杰青 | |

15:25-15:50 | 基于视觉的旋翼动态位姿机载实时测量方法研究及系统应用——何红丽,中国航空工业集团公司研究员、人工智能领域一级专家 | |

15:50-16:00 | 茶歇 | |

第二场主持人:吴庆波,鹏城实验室 | ||

16:00-16:25 | 大型工业系统智能决策的挑战与应用——杜文莉,华东理工大学研究生院院长、教授、杰青 | |

16:25-16:50 | 钢铁流程智能集成优化——孙彦广,中国钢研冶金自动化研究设计院副院长、教授级高工 | |

16:50-17:15 | 数据驱动的复杂工业过程运行优化控制——丁进良,东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室副主任、教授、杰青 | |

17:15-17:40 | 基于新型工业互联网的高端装备运行优化技术与应用探索——阳春华,中南大学自动化学院院长、教授、杰青 | |

17:40-18:05 | 工艺模型运营新范式:云边协同与持续训练——范豪钧、星环信息科技(上海)股份有限公司边缘计算产品线负责人 | |

2、车联网与智能网联汽车论坛

车联网作为全球前沿通信技术,成为赋能智能网联汽车和智慧交通的核心纽带,历史上首次实现了通信、汽车、交通三大产业的融合。目前,我国已形成了较为完整的C-V2X车联网产业链生态,助推各地智能网联汽车测试示范区、车联网先导区及“双智”试点城市建设。智慧高速、智慧交通、智慧园区等车联网应用场景不断落地,在提升道路安全、进行合理道路路径规划、提升生产管理效率方面发挥了巨大作用。

中国正在走出领先的智能网联汽车和智能交通发展模式,即基于C-V2X的“聪明的车+智慧的路+协同的云”的车路云协同发展模式,形成依托C-V2X发展车路云一体化融合的智能网联汽车中国方案。我国新能源汽车在全球产业上半场竞争中取得领先,智能网联汽车将成为下半场竞争决胜的关键。车联网及智能网联已成为驱动中国新能源汽车继续引领全球市场的重要抓手。

专题主席:

胡延明(中国通信学会车联网委员会)

专题共主席:

岳浩(广东省车联网产业联盟)

专题秘书:

杨雅茹(中信科智联科技有限公司)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室6 | ||

13:30-13:35 | 致辞 ² 陈山枝——中国光学工程学会常务理事、中国信息通信科技集团有限公司副总经理、总工程师、专家委主任 | |

第一场主持人:胡延明,中国通信学会车联网委员会 | ||

13:35-14:00 | C-V2X多场景应用探索与实践——吴冬升,高新兴科技集团股份有限公司高级副总裁&智能网联事业部总经理 | |

14:00-14:25 | 全场景自动驾驶的商业化路径——贾乾坤,驭势科技(北京)有限公司深圳总经理 | |

14:25-14:50 | 从5G智能网联到实时数字孪生——雷艺学,腾讯云计算(北京)有限公司专家研究员 | |

14:50-15:15 | C-V2X车联网技术及产业进展——胡金玲,中信科智联科技有限公司车联网首席专家 | |

15:15-15:25 | 茶歇 | |

第二场主持人:岳浩,广东省车联网产业联盟 | ||

15:25-15:50 | 网联化城市低空无人机货运体系的构想和进展——段进宇,深圳市未来智能网联交通系统产业创新中心总工程师 | |

15:50-16:15 | C-V2X车路协同使能智能交通——彭俊,华为技术有限公司C-V2X车联网产品线市场总监 | |

16:15-16:40 | 车路网云图,共创车联网新未来——汪建球,中移(上海)信息通信科技有限公司智慧交通产品部总经理 | |

3、光电智能感知技术研讨会

本专题针对自动驾驶和智能制造的需求,研讨无人车、机器人等无人平台用光电智能感知技术的最新进展和发展趋势,重点包括但不限于:激光雷达、结构光、计算成像、光谱和偏振等多维信息感知成像、感存算一体化芯片等。

专题主席:

汪莱(清华大学)

专题共主席:

王兴军(北京大学)

张文富(中国科学院西安光学精密机械研究所)

薛 彬(天津大学)

程序委员会:

宋俊峰(吉林大学)

刘力源(中国科学院半导体研究所)

莫庆伟(老鹰半导体)

石 拓(一径科技)

专题秘书:

臧梓涵(清华大学)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室4 | |

第一场主持人:薛彬,天津大学 | |

13:30-13:55 | 硅基光电子集成激光雷达芯片的研究——宋俊峰,吉林大学教授Keynote |

13:55-14:15 | 深度学习赋能高速结构光投影三维成像——左超,南京理工大学教授 |

14:15-14:35 | 人工智能视觉芯片——刘力源,中国科学院半导体研究所研究员 |

14:35-14:55 | 硅光FMCW 4D激光雷达:从芯片化到产品化——孙笑晨,洛微科技首席技术官 |

14:55-15:05 | 茶歇 |

第二场主持人:汪莱,清华大学 | |

15:05-15:25 | VCSEL技术发展助力激光雷达的固态化、芯片化和集成化——莫庆伟,老鹰半导体首席科学家 |

15:25-15:45 | 车载MEMS激光雷达解决方案及量产落地之最新进展——邵嘉平,一径科技销售市场副总裁 |

15:45-16:05 | 基于硅光集成的FMCW激光雷达——王冠,摩尔芯光中国区总经理 |

16:05-16:25 | 应用于智能感知的VCSEL技术发展趋势——王嘉星,博升光电研发副总裁 |

4、大数据知识工程论坛

大数据知识工程旨在将位置分散、模态多样、结构无序的大数据自动转化为机器可表征、可计算的知识体系;这是推动人工智能由感知智能逐步迈向认知智能的重要桥梁,也是教育、政务、金融、制造等各领域由信息化迈向智能化的共性需求。本专题重点探讨大数据知识工程的前沿研究与产业应用,内容包含但不局限于:大数据知识工程的共性技术、智慧教育领域中的工程应用、社会治理领域的工程应用、其他领域的工程应用。

专题主席:

刘均(西安交通大学)

专题秘书:

师 斌(西安交通大学)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室3 主持人:刘均,西安交通大学 | ||

09:00-09:05 | 致辞 ² 郑庆华——同济大学校长 | |

第一场大数据知识工程的共性技术 主持人:刘均,西安交通大学 | ||

09:05-09:25 | 大数据知识融合技术前沿进展——赵翔,国防科技大学教授 | |

09:25-09:45 | 基于认知规律的知识学习与推理方法探索——刘淇,中国科学技术大学教授 | |

09:45-10:05 | 事件知识获取及推理应用——靳小龙,中科院计算所教授 | |

10:05-10:25 | 低资源场景下的信息抽取与知识图谱构建——张日崇,北京航空航天大学教授 | |

10:25-10:30 | 茶歇 | |

第二场大数据知识工程的工程应用 主持人:田锋,西安交通大学 | ||

10:30-10:50 | 多源异构大数据智能治理——高云君,浙江大学教授 | |

10:50-11:10 | 数据驱动的智能教育——刘三女牙,华中师范大学教授 | |

11:10-11:30 | 基于大数据的区域教育质量提升——余胜泉,北京师范大学教授 | |

11:30-11:50 | 虚实融合精准导学的智能教学环境——武亚强,联想公司高级总监 | |

11:50-12:10 | 小样本场景下的人工智能赋能教师教学实践探索与应用——刘子韬,好未来AI技术总监 | |

12:10-12:30 | 大规模知识赋能智慧税务治理——徐煌,税友软件集团事业部总经理 | |

5、智能光电子集成芯片技术研讨会

在人工智能、5G通信、物联网等需求牵引下,信息处理需求呈指数增长。智能光电子集成芯片可显著提升智能极端的速率和能效,得到学术界和产业界的广泛关注。本专题面向光计算的基础前沿领域,研讨智能光电子集成芯片技术,探索颠覆传统电智能处理技术的基于光子与电子融合集成的全新的技术路径,具体内容包括:光子卷积神经网络、光衍射神经网络、光子脉冲神经网络、光子伊辛机、光电储备池计算、光电AI加速芯片、光学矩阵计算芯片、硅基光电计算、光神经拟态计算等。

专题主席:

李 明(中国科学院半导体研究所)

专题共主席:

范静涛(清华大学)

董晓文(华为公司)

程序委员会:

董建绩(华中科技大学)

项水英(西安电子科技大学)

专题秘书:

石暖暖(中国科学院半导体研究所)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室4 | ||

09:00-09:10 | 致辞 | |

第一场主持人:江天,国防科技大学 | ||

09:10-09:35 | 集成光子学在计算领域的进展、机会和挑战——沈亦晨,上海曦智科技有限公司CEOKeynote | |

09:35-09:55 | 光计算芯片在人工智能领域的应用——董建绩,华中科技大学教授 | |

09:55-10:15 | 片上集成光学衍射神经网络——陈宏伟,清华大学教授 | |

10:15-10:35 | 基于微环辅助的硅基光子矩阵计算芯片——张伟峰,北京理工大学教授 | |

10:35-10:45 | 茶歇 | |

第二场主持人:沈亦晨,上海曦智科技有限公司 | ||

10:45-11:05 | 基于本能反应的光电智能计算系统研究——江天,国防科技大学教授 | |

11:05-11:25 | 面向AI、图形渲染、HPC的光电混合GPU产品管线与软件生态——白冰,光子算数(北京)科技有限公司总经理 | |

11:25-11:45 | 基于波分复用的时序光子神经网络的应用——石暖暖,中国科学院半导体研究所副研究员 | |

6、云边端协同计算的工业智能论坛

当前第四次工业革命即将席卷全球,以工业互联网+先进制造装备(含高端数控机床、工业机器人等)+人工智能为核心的“硬核科技”正在重塑中国经济发展的底层逻辑,是我国新一轮经济增长的核心驱动力。

先进制造中的测量感知手段也由非接触式全场视觉测量代替传统的接触式单点测量,实现三维设计-三维测量-数字制造的闭环,视觉测量系统的进步,使工业测量数据更密集、精度更高、数据量更大;海量三维数据的前端感知采集、高效实时传输、高效分析计算等成为研究和产业的热点。基于边缘计算的前端三维视觉感知,结合工业互联网的高效传输以及云端服务器的高效智能处理,形成“端-边-云”协同架构,服务于多个生产现场的数据反馈与资源共享,为提高复杂产品先进制造质量和效率提供技术支撑。工业智能机器人被称为“制造业皇冠顶端的明珠”,是衡量国家科技创新和高端制造水平的重要标志,目前还存在跨平台差、实时性弱、开发门槛高和智能化程度弱等问题。

论坛面向制造转型升级国家战略,拟探讨融合智能传感器、大数据、云计算、人工智能、智能机器人等方向的云边端协同计算的工业智能理论和技术,包括但不限于:边缘端三维视觉感知、大规模制造数据快速高效处理、云制造、数字孪生、云-边-端协同计算、工业机器人智能系统等。

专题主席:

赵慧洁(北京航空航天大学)

牛建伟(北京航空航天大学)

专题秘书:

李旭东(北京航空航天大学)

任涛(中科院软件研究所)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室7 主持人:赵慧洁、牛建伟(北京航空航天大学) | ||

09:00-09:05 | 致辞 | |

第一场:边缘端智能感知 主持人:牛建伟,北京航空航天大学 | ||

09:05-09:30 | 工业三维视觉测量-现状与挑战——赵慧洁,北京航空航天大学教授 | |

09:30-09:55 | 基于视/力觉感知的多机器人舱段装配——景奉水,中科院自动化所研究员 | |

09:55-10:20 | 大型航天复杂构件高精度测量与快速处理技术——任斐,上海航天设备制造总厂有限公司研究员 | |

10:20-10:30 | 茶歇 | |

第二场:云边端协同的机器人智能 主持人:赵慧洁,北京航空航天大学 | ||

10:30-10:55 | 工业机器人智能操作系统及云平台——牛建伟,北京航空航天大学教授 | |

10:55-11:20 | 工业机器人智能化应用——王金涛,山东新松工业软件研究院有限公司总经理 | |

11:20-11:45 | 面向低轨星座的空间智能信息系统发展现状与趋势——邱源,上海航天电子技术研究所研究员 | |

11:45-12:10 | 数据安全平台在制造业数字化中的应用——杨一飞,数篷科技CTO&联合创始人 | |

7、工业复杂系统中智能优化理论和方法研讨会

智能工业软件是新一代人工智能和信息技术支撑下现代工业的灵魂,是工业实现要素驱动向创新驱动转变的动力,是推动我国向工业大国向工业强国转变的核心。目前,我国政府双侧发力,推动人工智能与制造业的融合发展。一方面,积极推动人工智能技术为制造业发展注入新动力,出台了《智能制造发展规划(2016-2020)》等一系列政策规划;另一方面,将制造业作为人工智能落地的重点行业,在《新一代人工智能发展规划》将制造业作为开展人工智能应用试点示范的重要领域之一。

中国正在走出领先的智能软件和重点产业结合发展模式,在药物研发、配煤工业、新型电力系统等各类应场景形成了智能化解决方案,探索和领导了 生物计算大模型、复杂流动建模、黑盒优化、时序大数据实时智能处理、高阶偏微分方程优化、基于AIaaS的智能系统和内嵌知识的神经网络等关键智能技术的研发。智能工业软件具有自感知、自学习、自执行、自决策、自适应等特点,具有增强中国工业体系的韧性和抗打击性的潜力,为工业强国构建坚实基础。

专题主席:

吴飞(浙江大学)

专题共主席:

赵洲(浙江大学)

专题秘书:

张圣宇(浙江大学)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室6 主持人:赵洲,浙江大学 | |

09:00-09:20 | 生物计算大模型及其在生命科学领域的应用——何径舟,百度飞桨螺旋桨生物计算平台负责人 |

09:20-09:40 | 基于人工智能的复杂流动建模研究——罗坤,浙江大学教授 |

09:40-10:00 | 黑盒优化及其在工业场景中的应用——郝建业,天津大学副教授、华为诺亚方舟实验室决策推理实验室主任 |

10:00-10:20 | 时序大数据实时智能处理技术与应用——王新宇,浙江邦盛科技股份有限公司创始人、CEO |

10:20-10:30 | 茶歇 |

10:30-10:50 | 视觉结构建模和特征学习——李玺,浙江大学教授 |

10:50-11:10 | 智能配煤工业软件——杨晶晶,华院计算技术总监 |

11:10-11:30 | 基于AIaaS的智能系统可信评估与构造——李钦,华东师范大学副教授 |

11:30-11:50 | PINNs及其在新型电力系统中的应用——黄刚,之江实验室副研究员 |

8、先进光学智能制造研讨会

本专题拟反映超大口径/超高面形精度/超高表面质量等光学元件高性能智能制造理论、工艺及装备的最新进展,重点包括但不限于:涵盖天文观测、空间遥感、短波光刻、X射线、强激光等领域核心光学元件的智能制造,光学元件包括各类材料的非球面、离轴非球面、自由曲面、光学微结构等,重点突出光学制造从机械化、自动化向数字化、智能化发展过程中的新理论、新工艺、新材料、新设计、新装备、新方法、新思路、新概念,实现信息化、工业化深度融合场景下光学元件高精度、高效率、低损伤、超光滑、智能化光学加工与检测。

专题主席:

李龙响(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)

专题共主席:

彭云峰(厦门大学)

魏朝阳(中国科学院上海光学精密机械研究所)

吴旭(深圳技术大学)

专题秘书:

李兴昶(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室5 | |

第一场主持人:李龙响,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | |

13:30-13:55 | 光学非球面超精密切削加工技术新进展——吴勇波,南方科技大学讲席教授Keynote |

13:55-14:20 | 面向先进光学制造的高平均功率飞秒激光研究——魏志义,中国科学院物理研究所研究员Keynote |

14:20-14:40 | 相位偏折法在成像自由曲面元件检测的应用——王旭,长春长光大器科技有限公司总经理 |

14:40-15:00 | 面向智能化的大口径光学元件先进制造技术——辛强,中国科学院光电技术研究所副研究员 |

15:00-15:20 | 微细结构光学元件超精密抛光技术——郭江,大连理工大学教授 |

15:20-15:40 | 大口径强激光元件表面微缺陷自动化精密检测与修复技术——程健,哈尔滨工业大学教授 |

15:40-15:50 | 茶歇 |

第二场主持人:郭江,大连理工大学 | |

15:50-16:15 | 微纳尺度损伤前驱体多模态检测及调控方法研究——石峰,国防科技大学研究员Keynote |

16:15-16:35 | 高精度光学镜片透射波前加工检测技术研究——刘国淦,上海现代先进超精密制造中心有限公司总经理 |

16:35-16:55 | 精益求精、智造未来——机器人抛光技术在超精密光学制造中的应用及发展——姚永胜,中国科学院西安光学精密机械研究所副研究员 |

16:55-17:15 | 面向更高精度及效率需求下的自适应光学制造技术——万嵩林,中国科学院上海光学精密机械研究所副研究员 |

17:15-17:35 | 高能流体射流加工技术的研究进展与工业应用——曹中臣,天津大学副教授 |

17:35-17:55 | 大口径KDP晶体超精密加工理论及技术——汪圣飞,中国工程物理研究院激光聚变研究中心副研究员 |

17:55-18:15 | 先进表面极限精度加工工艺研究——王晨宇,南京亨瑞光电科技有限公司总经理 |

9、光子智造论坛

航空、航天、消费电子、半导体和汽车等行业的制造升级是支撑科技创新发展和国民经济增长的重要推动力,本专题拟围绕光子技术相关智能制造展开,一方面为激光加工智能装备,另一方面为光子集成芯片的制造、智能检测等,重点包括但不限于:光与物质相互作用机理、超快激光产生与调控技术、激光加工智能装备、光电子集成芯片工艺、光电子集成芯片智能检测、光电芯片融合集成与封装等。

专题主席:

张文富(中国科学院西安光学精密机械研究所)

专题共主席:

周军(中国科学院上海光学精密机械研究所)

程序委员会:

周林杰(上海交通大学平湖智能光电研究院)

赵佳(山东大学)

赵华龙(中国科学院西安光学精密机械研究所)

专题秘书:

王国玺(中国科学院西安光学精密机械研究所)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室5 | |

第一场主持人:张文富,中科院西安光学精密机械研究所 | |

09:00-09:25 | 大规模光电子芯片封装测试技术——周林杰,上海交通大学平湖智能光电研究院教授Keynote |

09:25-09:45 | Chiplet光电融合高速接口芯片——祁楠,中科院半导体技术研究所研究员 |

09:45-10:05 | |

智能光子芯片全流程仿真设计——孙崇磊,上海曼光信息科技有限公司/山东大学技术总监 | |

10:25-10:45 | 晶圆级光电芯片自动耦合与智能测试——刘渊,苏州伊欧陆系统集成有限公司应用经理 |

10:45-10:55 | 茶歇 |

第二场主持人:周军,中科院上海光学精密机械研究所 | |

10:55-11:15 | 硬脆性表面上的深亚波长纳米结构制备与研究——陆宇,西安交通大学助理教授 |

11:15-11:35 | 超快激光精密制造技术及其在航空航天领域的应用——王自,中科微精光子科技股份有限公司创新研究院副院长 |

11:35-11:55 | 轻量化高性能结构需求推动激光智能制造技术新发展——杨上陆,中科院上海光机所研究员 |

11:55-12:15 | 激光熔覆技术及其在海工装备中的应用——肖猛,南京先进激光技术研究院研发中心主任/高工 |

10、大规模卫星系统智能制造与应用论坛

大规模通信/导航/遥感卫星系统是我国天地一体化综合信息系统建设的必然趋势,可为高精度导航、广域通信、应急救灾、一带一路建设、国防安全等提供有力保障,影响了国民经济生活的方方面面,是我国航天强国建设的重要举措。随着工业化、信息化、智能化的深度融合,大规模卫星系统的设计、制造与应用各环节将发生巨大变革,复杂卫星系统数字化智能化设计制造、以信息系统为核心的卫星系统设计、大规模卫星系统智能管控与应用等技术方向将为我国大规模卫星系统的全生命周期赋能。在这个大背景下,本专题交流范围包括但不限于:卫星批量化生产发射、卫星智能制造、卫星在轨智能处理、大规模卫星系统运维、卫星系统网络化管理、卫星地面智能应用等相关理论与技术方向。

专题承办单位:

中国空间技术研究院钱学森空间技术实验室

浙江大学

CSIAM数学与航天交叉学科专业委员会

专题主席:

向雪霜(中国空间技术研究院)

陈伟芳(浙江大学)

专题秘书:

纪楠(中国空间技术研究院)

吴昌聚(浙江大学)

专题日程(以现场为准):

3月23日下午地点:会议中心2F会议室5 | |

第一场主持人:向雪霜,中国空间技术研究院 | |

13:30-13:50 | 实施“高频遥感+数字地球”,实现农民富和农业强——戴维序,航天信德智图(北京)科技有限公司创始人、高工 |

13:50-14:10 | 干扰对抗环境下空间运动体自主控制方法与技术研究——乔建忠,北京航空航天大学研究员 |

14:10-14:30 | 商用电推进技术与智能制造——王红霞 ,遨天科技(北京)有限公司创始人兼董事长、研究员 |

14:30-14:50 | 卫星大数据和人工智能技术在大型国家公园监管中的应用——王剑,航天恒星科技有限公司研究员 |

14:50-15:00 | 茶歇 |

第二场主持人:陈伟芳,浙江大学 | |

15:00-15:20 | 天基智能巨型星座解决方案——陈占胜,上海卫星工程研究所所长 |

15:20-15:40 | 微纳卫星整体打印关键技术进展——刘婷婷,南京理工大学教授 |

15:40-16:00 | 卫星遥感电力智能应用解决方案——王兵,航天恒星科技有限公司副总工程师、研究员 |

16:00-16:20 | 天地一体化企业调度指挥平台体系架构与实践分享——贺然,航天神舟智慧系统技术有限公司研究员 |

11、工业边缘智能论坛

边缘计算是连接OT与IT两大技术的重要衔接技术,因此也是驱动工业数字化转型的重要使能技术。具体来说在工业领域,由于核心业务集中在OT侧,因此装备智能化、工控网络IP化、工艺机理软件化、设备集群物联化等数字化演进趋势都需要依托于边缘计算来实现,这些趋势使得工业环境下的边缘计算与多种智能技术的融合越发急迫,由此产生了多种智能化的边缘技术趋势与智能化的边缘计算解决方案。基于此我们借助本次大会举办工业边缘智能技术与产业发展论坛,邀请产业联盟、学术组织、产品及解决方案供应商等多方代表分别针对工业边缘智能进行产业趋势、技术挑战以及当前业界领先的产品与解决方案的交流。

专题主席:

王 挺(中国科学院沈阳自动化研究所)

专题秘书:

胡惟钟(中国科学院沈阳自动化研究所)

专题日程(以现场为准):

3月23日下午地点:会议中心2F会议室4 主持人:王挺(中国科学院沈阳自动化研究所) | |

13:30-13:50 | 5G+使能工业互联网高质量发展——王丙福,深圳市智造湾区工业互联促进中心主任 |

13:50-14:10 | 基于资源共享与模型抽象的多线程制造容错调度系统——陈刚,华南理工大学吴贤铭智能工程学院副教授 |

14:10-14:30 | 目标精确定位中的传感器最优分布研究——徐升,中国科学院深圳先进技术研究院副研究员 |

14:30-14:50 | 中国信通院深圳宝安工业互联网创新中心成果分享——沈新起,中国信通院深圳宝安工业互联网创新中心主任 |

14:50-15:10 | 茶歇 |

15:10-15:30 | 创新边缘工控产品和服务,夯实产业数字化基座——庞观士,研祥智能科技股份有限公司总工程师 |

15:30-15:50 | 平台塑形供给升级,生态加速工业边缘数字化——周亚灵,华为工业互联网首席产业架构师 |

15:50-16:10 | 腾讯WeMake助力制造业企业数字化实践分享——余弦,腾讯工业云首席架构师 |

16:10-16:30 | 以工业互联网创新发展为抓手,推动制造业高质量发展——庞开磊,中国联通深圳市分公司政企BG副总经理 |

16:30-16:50 | 光学企业制造边缘大数据实践——陈志成,TCL集团格创战略合作总监 |

16:50-17:10 | 智物联智能制造的产品化之路——国承斌,深圳市智物联CEO |

12、时空信息服务与应用论坛

本专题旨在优化时空体系结构设计,融合领域前沿技术,促进我国时空基础设施共用,整体提升时空信息体系安全性和鲁棒性。交流范围包括但不限于:网络化原子时频体系建立与维持、高精度时频传递技术、时空安全体系架构及关键技术、多体制导航授时增强技术、网络空间时空基准建立与服务技术、精准时空信息与大数据融合服务技术、时空安全运行标准。

专题主席:

陈俊平(中国科学院上海天文台)

专题共主席:

赵曦滨(清华大学)

专题秘书:

王彬(中国科学院上海天文台)

专题日程(以现场为准):

3月23日下午地点:会议中心2F会议室3 | |

13:30-13:35 | 致辞 |

第一场时空信息关键技术 主持人:陈俊平,中国科学院上海天文台 | |

13:35-13:55 | 北斗新时空与虚拟元宇宙——曹冲,中国卫星导航定位协会研究员 |

13:55-14:15 | 超长距离光纤时频传递技术——郭弘,北京大学教授 |

14:15-14:35 | 光纤网络与时空信息感知——王波,清华大学教授 |

14:35-14:55 | 时空信息网在轨交中的应用——赵曦滨,清华大学教授 |

14:55-15:15 | 空间激光时频同步与测通一体化技术及其应用——杨飞,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员 |

15:15-15:25 | 茶歇 |

第二场时空信息服务 主持人:赵曦滨,清华大学 | |

15:25-15:45 | 天地协同时空信息网络及应用——蔚保国,中国电子科技集团第五十四研究所研究员 |

15:45-16:05 | 网络空间的时空维度探索——王继龙,清华大学教授 |

16:05-16:25 | 基于高精度时频同步的机固一体网络智能管控研究——董泽,北京理工大学教授 |

16:25-16:45 | 广域高精度卫星导航时空服务平台——张益泽,中国科学院上海天文台副研究员 |

16:45-17:00 | An evaluation method of GPS satellite clock in-orbit with periodic terms deducted——曹钰, 长安大学(口头报告) |

13、智能工业视觉研讨会

本专题拟反映计算机视觉在工业制造中的最新进展,重点包括但不限于:瓶子外观缺陷检测、纺织品缺陷检测、残次品检测、智能加工设备视觉识别、智能仓库管理、智能物流分拣搬运、工业机器人动作控制、员工行为识别、工业仿真、产品计件、视觉应用开发框架、视觉计算加速芯片、园区巡检、视觉机器人等。

专题主席:

董豪(北京大学)

专题共主席:

杨 艺(凌云光技术股份有限公司)

吴宗泽(深圳大学)

专题秘书:

吴双(北京大学)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室7 | |

第一场主持人:董豪,北京大学 | |

13:30-13:50 | 工业视觉检测自主学习及MiniLED AOI实例——吴宗泽,深圳大学机电与控制工程学院院长 |

13:50-14:10 | 轨道交通智能化感知技术应用实践——李晨,中车株洲电力机车研究所高工 |

14:10-14:30 | 机器视觉在汽车胶型检测方面的应用——石璕,北京智机科技有限公司董事长兼CEO |

14:30-14:50 | 无人汽车驾驶:AI算法、数据平台、和测试验证—潘毅,中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长、讲席教授、美国医学与生物工程院院士 |

14:50-15:00 | 茶歇 |

第二场主持人:吴宗泽,深圳大学 | |

15:00-15:20 | 基于视觉的机器人学习——庄雨铮,华为诺亚方舟决策推理实验室高级研究员 |

15:20-15:40 | 人工智能赋能工业创新及百度飞桨实践——赖宝华,百度飞桨高级技术经理 |

15:40-16:00 | 机器视觉应用中的AI深度学习技术——韩运松,杭州海康机器人股份有限公司高级项目经理 |

16:00-16:20 | 工业视觉与智能制造——林杰,凌云光技术股份有限公司智能自动化研究所所长 |

16:20-17:00 | 圆桌论坛 主持人:吴宗泽(深圳大学) 嘉宾:杨艺(凌云光技术股份有限公司)、石璕(北京智机科技有限公司)、刘志伟(博瀚智能有限公司)、董豪(北京大学) |

14、新能源系统智能优化控制

大力发展新能源、全面提高能源利用效率已无可置疑地成为现代能源体系的新使命。当前,在物云大智移等新一代信息技术和控制理论方法的支持下,新能源发展呈现出智能化、综合化、高压大容量化、网联化的趋势。我国必须接轨国际新能源先进技术,形成具有国际竞争力的技术与产业。本专题聚焦新能源系统,探讨其在建模,控制以及优化调度等方面的智能方法与技术,为新能源系统面临的挑战提供新的智能解决方案。

专题主席:

张承慧(山东大学)

专题共主席:

管晓宏(西安交通大学)

岳东(南京邮电大学)

专题秘书:

孙波(山东大学)

邢兰涛(山东大学)

专题日程(以现场为准):

3月23日上午地点:会议中心2F会议室8 主持人:邢兰涛(山东大学) | ||

09:00-09:05 | 致辞 ² 张承慧——山东大学控制科学与工程学院院长、长江学者 | |

09:05-09:30 | 新型电力系统主动安全防御控制——岳东,南京邮电大学教授、长江学者 | |

09:30-09:55 | 多变流器自主串并联技术及其潜在应用——粟梅,中南大学教授、863首席专家 | |

09:55-10:20 | 并网变换器的脉宽调制协调运行方法——高峰,山东大学教授、国家杰青 | |

10:20-10:30 | 茶歇 | |

10:30-10:55 | 多级综合能源系统仿真测试案例开发——孙秋野,东北大学教授、国家万人领军 | |

10:55-11:20 | 氢赋能零碳智慧能源供需系统——徐占伯,西安交通大学教授、国家优青 | |

11:20-11:45 | 可信人工智能驱动的新型电力系统智能调度与控制——孙铭阳,浙江大学研究员、国家海外优青 | |

15、智能车载光显示论坛

现代汽车从单纯的出行工具,逐步演变成了具备舒适、安全、健康的第三生活空间。为了满足相关需求,车企和相关企业不断通过技术创新和人因工程、医学领域的结合,探索并实现一条通过智能车载光,实现在运动行车过程中的缓解晕车、缓解视疲劳、1:5放大画幅的智能车载光显示系统,可以在车载显示领域带来革命性的体验突破。

智能车载光显示系统通过分析车内晕动症和视疲劳的生理原因,结合基于光场技术的还原客观真实世界的显示方案,采用人因工程理论设计和验证方式,闭环解决了运动状态车载显示的关键痛点问题,真正意义在运动的车载场景实现缓解晕车、缓解视疲劳的历史性突破性。

专题主席:

常天海(华为技术有限公司)

专题秘书:

常泽山(华为技术有限公司)

程 银(华为技术有限公司)

16、科学机器学习及其应用论坛

科学机器学习将领域内的先验知识与数据驱动算法融合,有望解决工业场景中数据稀缺、对模型可解释性和鲁棒性要求高、以及系统复杂度高场景多样的挑战,是人工智能在工业中落地的关键技术。科学机器学习是国家自然科学基金提出的下一代人工智能的培育方向,被美国能源部称为“核心技术”及“有潜力彻底改变科学和能源研究”。

科学机器学习的核心问题是打通算法(数据驱动模型)与知识(物理驱动模型)间的壁垒,发展出物理上合理、数学上准确、计算上稳定高效的能够工业落地的人工智能模型。其中潜在的技术挑战包括但不限于:知识嵌入,通过嵌入领域知识和物理机理构建具有物理常识的人工智能模型;知识发现,通过机器学习算法,从观测和实验数据中挖掘机理,提炼控制方程,助力与启发科学研究。

专题主席:

肖立志(中国石油大学(北京))

专题共主席:

陈云天(东方理工高等研究院)

吴天昊(东方理工高等研究院)

专题日程(以现场为准):

3月22日下午地点:会议中心2F会议室8 主持人:陈云天(东方理工高等研究院) | |

13:30-13:55 | 人工智能气象应用研究进展——王亚强,中国气象科学研究院研究员 |

13:55-14:20 | 全球网格化地表风速的人工智能重构——曾振中,南方科技大学副教授 |

14:20-14:45 | AI如何赋能碳中和?化工能源新材料的高效设计与开发——王笑楠,清华大学副教授 |

14:45-14:55 | 茶歇 |

14:55-15:20 | 基于机器学习的湍流建模和快速模拟——王建春,南方科技大学副教授 |

15:20-15:45 | AI for Science新范式驱动的微尺度工业设计平台——孙伟杰,深势科技创始人&CEO |

15:45-16:10 | 小世界AI-用于绿色城市和清洁出行的模块化元认知数字共生技术——张浩然,北京大学助理教授 |

17、5G+先进制造论坛——夯实5G全连接,开创智造新未来

5G全连接工厂充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术,打造新兴工业互联网基础设施,新建或改造产线级、车间级、工厂级生产现场,形成生产单元广泛连接、信息(IT)运营(OT)深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

2022年工信部发布的《5G全连接工厂建设指南》提出要在"十四五"时期建设1000个分类分级、特色鲜明的工厂,打造100个标杆工厂,推动5G融合应用纵深发展。论坛围绕5G全连接工厂,拟探讨工业互联网、人工智能等新一代信息技术下5G全连接工厂关键技术趋势及其最新研究进展、最新建设成果、主要核心问题及解决思路等。中国移动将发布5G全连接工厂系列产品与最新成果。

专题主席:

王晓云(中国移动通信集团有限公司)

专题共主席:

魏冰(中国移动通信集团有限公司)

专题秘书:

郑澤鹏(中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司)

专题日程(以现场为准):

3月23日下午 地点:会议中心1F新闻发布厅 主持人:陈琴,中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | |

会议时间 | 会议内容 |

13:30-13:45 | 深圳市领导致辞环节 中国移动领导致辞环节 |

13:45-14:05 | 政策解读环节——张博钧,信通院深圳分院副院长 |

14:05-14:25 | 发展工业视觉质检的机遇与挑战——魏晨光,中国移动研究院副院长 |

14:25-14:45 | 中国移动5G全连接能力解读——陈豫蓉,中移(上海)信息通信科技有限公司副总经理 |

14:45-14:50 | 先进制造成果发布环节 |

14:50-15:00 | 茶歇 |

15:00-15:20 | 5G+工业大数据赋能汽车制造——左志军,广州明珞智能制造与先进技术研究院院长 |

15:20-15:40 | 电子制造行业5G全连接工厂建设经验分享 |

15:40-16:00 | 面向5G新智造,护航工业新安全——姚卓,启明星辰助理总裁 |

16:00-16:30 | 访谈&圆桌论坛环节——5G+先进制造圆桌论坛 |

18、智能工业的质量基础研讨会

计量、标准和合格评定(检验检测和认证认可)构成了现代工业体系的质量基础,2022年国际计量日和国际标准日的主题均聚焦数字化变革转型,本专题围绕智能工业质量基础的国际国内最新进展和发展趋势开展专题学术研讨交流。重点包括:数字国际单位制(Digital SI)、数字校准证书,人工智能算法评测、人工智能芯片基准测试平台、人工智能安全评估评测体系、计量大数据的融合共享与应用、数字质量基础设施、机器视觉及智能视效测试评价、数字化智能化终端产品的计量方法等。

专题主席:

宋振飞(深圳中国计量科学研究院技术创新研究院)

专题共主席:

张睿(中国信息通信研究院)

专题秘书:

金淑娟(深圳中国计量科学研究院技术创新研究院)

专题日程(以现场为准):

3月23日下午地点:会议中心2F会议室8 | |

第一场主持人:宋振飞,深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 | |

13:30-13:55 | 智能新时代:如何量化智能?——于非,人工智能与数字经济广东省实验室执行主任 |

13:55-14:20 | 智能终端人工智能技术应用及检测技术——张睿,中国信息通信研究院大数据与人工智能领域副主席 |

14:20-14:45 | 机器视觉产业应用测试评价体系和质量基础——徐英莹,深圳中国计量科学研究院技术创新研究院智能影像中心主任、中国计量科学研究院副研究员 |

14:45-15:10 | 基于D-SI的数字质量基础设施体系构建与研究——熊行创,中国计量科学研究院计量科学数据与能源计量中心主任 |

15:10-15:20 | 茶歇 |

第二场主持人:张睿,中国信息通信研究院 | |

15:20-15:45 | 人工智能测试与语音识别自动化测试实践——宋若淼,国家智能语音创新中心检测认证总监 |

15:45-16:10 | 突破视觉极限,AI ISP智能图像处理引擎介绍——罗谌持,华为技术有限公司光产品线行业感知首席AI专家 |

16:10-16:35 | 基于工业物联网和可计量性设计的工业智慧计量——刘欣萌,中国计量科学研究院光学所副所长 |

16:35-17:00 | 机器视觉智能感知计量测试技术研究——甘海勇,中国计量科学研究院光学所所长 |

投稿须知:

² 本次会议不发表文章,如希望做粘贴/口头交流,可在投稿系统上传报告摘要即可,题目后注明交流类型(粘贴/口头交流)。

投稿链接:https://b2b.csoe.org.cn/submission/GIIC2022.html

摘要投稿截止时间:2023年3月6日

² 合作期刊:Engineering(SCI)、Science Bulletin(SCI)、PhotoniX(SCI)、红外与毫米波学报(SCI)、红外与激光工程(EI)等。

会议报名:

报名链接:https://b2b.csoe.org.cn/registration/GIIC2022.html

3月20日12:00,将关闭线上报名系统,如需参会可到现场报名。

参会费2650元/人。可参与本次大会所有活动,含22日至23日午餐费、资料、发票。

① 优选在线支付:注册完成后,可跳转到在线支付页面,选择“支付宝”付款(可关联发票信息,票务快捷)

② 汇款转账:汇款时请务必注明“GIIC+姓名”,以便核对。

付款方式:

1.汇款转账

开户名称:中国光学工程学会

开户银行:工行北京科技园支行

银行账号:0200296409200177730

2.在线支付

注册完成后,可跳转到在线支付页面,选择“支付宝”在线完成支付。

3.会议注册费退款

注册费会前2周(14天)可退全款,超过2周时间因产生会议成本将不再支持退款。

4.会议注册费发票

会议注册费发票将在会前两周和会后一周集中处理。

会议地点:

深圳坪山燕子湖国际会展中心,广东省深圳市坪山区瑞景路36号

酒店住宿:

深圳坪山格兰云天国际酒店(会议酒店,广东省深圳市坪山区瑞景路36号),608元/间,含早餐。联系人:林森13717012830;

X-INN创客栈(深圳坪山区兰景中路16号),520元/间,含早餐。联系人:钟美云经理:18588215131\13480837421

同期活动:

l 智能装备与工业化设备博览会

围绕机器人与无人装备、智慧城市与车联网、智能制造与工业控制系统等方向集中展示智能工业相关的新技术新产品,以“跨界创新,互联融合”为理念,构建一个多元、开放、创新的全球性共享平台,探索智能工业发展新模式、增强经济发展新动能,引领全球资产革命新时代。博览会预计展览面积2万余平米,专业观众3万余人。

展期:3月22-24日

秘书处联系人:

会议负责人:

王海明(中国光学工程学会)022-59013420,wanghaiming@csoe.org.cn

吴 迪(中国光学工程学会)022-58168520,wudi@csoe.org.cn

杜婧茹(鹏城实验室),18126264707,dujr@pcl.ac.cn

会议联系(参会报告、发票、住宿):

宁家明(中国光学工程学会)13167353886,ningjiaming@csoe.org.cn

展览(企业参展、赞助):

王灿(中国光学工程学会)13810630623,wangcan@csoe.org.cn

赵磊(中国光学工程学会)18601219858,zhaolei@csoe.org.cn

活动标签

最近参与

您还可能感兴趣

您有任何问题,在这里提问!

全部讨论

活动主办方更多

中国光学工程学会

中国光学工程学会,1997年,在我国光学界泰斗王大珩院士的建议下,国务院学位委员会同意将“光学工程”列为工学一级学科。作为一门理工交叉的学科,光学工程学科的理论体系得到了不断地完善与发展,如今光学工程已发展为以光学为主,并与信息科学、能源科学、材料科学、生命科学、空间科学、精密机械与制造、计算机科学及微电子技术等学科紧密交叉和相互渗透的学科。它包含了许多重要的新兴学科分支,如激光技术、光纤通信、光存储与记录、光学信息处理、光电显示、全息和三维成像、薄膜和集成光学、光学与光纤传感、光探测、激光材料处理和加工、弱光与红外热成像、光电测量、现代光学和光电子仪器及器件、光学遥感技术以及综合光学工程技术等。这些分支不仅使光学工程学科产生了质的飞跃,而且推动建立了一个规模迅速扩大的前所未有的现代光学和光电子产业。 20世纪60年代开始,长春、上海、北京、合肥等地的科研单位就开始激光技术的研究,70年代武汉开展了光通信技术的研究,90年代,激光加工、光存储、光通信等产业也得到迅速发展。在我国光学界老一辈科技工作者的倡导和带领下,在国家“863”项目的大力支持下,一批彰显我国综合国力的大型光学工程先后完成,造福人民生活的光学产品实现产业化,我国光学技术和产业规模与国际先进水平的差距大大缩小。尤其在激光、光纤光缆、光电器件等领域己达到或接近国际先进水平。截止2013年,我国在光学工程领域己建立国家重点实验室、省部属重点实验室以及国家工程中心数十个。在全球光学工程技术及产业领域的自主创新能力与国际先进水平的差距不断缩小,而且光学工程领域产业规模也已达到千亿元以上。 2014年国家提出“增强自主创新能力、打造科技强国梦想”的精神,打造科技强国需要大力推动和发展光学工程事业。为提高我国光学工程技术的自主创新能力、完成产业化转型、培养尖端光学工程人才实现我国科技强国梦想,并能更好地与国际接轨,金国藩院士、张履谦院士、杜祥琬院士、庄松林院士、姜文汉院士、龚惠兴院士、王家骐院士、许祖彦院士、姜景山院士等30位光学界德高望重的院士联名倡议,由国家民政部提出申请,国务院批准成立“中国光学工程学会”。这是继王大珩院士提出建立“光学工程”一级学科以来,我国光学工程领域具有里程碑意义的大事。 中国光学工程学会是基于原中国宇航学会光电专委会成熟的工作团队和专家资源,走过40多年发展历程,中国宇航学会光电专委会举办过百余次国际国内大型学术会议、有举办国际光电展览会、进行特色工程化和产业化对接洽谈活动的经验,在国内外享有很高的影响力和知名度。与国际光学工程学会、美国光学学会等国际著名学术团体有多年友好的合作关系。 中国光学工程学会将秉承“创新、协同、求真、务实”的宗旨,团结和带领光学科技工作者搭建一个产学研大平台,推动技术创新、注重成果转化、促进产业发展与工程应用。以学术交流、工业展览、技术评估、项目转化、教育培训、印刷出版、信息网络等多种形式为提高我国光学工程技术的自主创新能力、完成产业化转型、培养光学工程领军人才起到推动和促进作用。